仕切り価格は流通の最初の段階で決められる価格で、販売する商品の価格設定の起点となるものです。仕切り価格や商品の流通経路、各段階で設定される価格について知っておくことは、仕入れ先との交渉や仕入れ業者の選定にも役立ちます。

ここでは、仕切り価格とは何か、また似た用語との違いなどを流通経路とともに詳しく解説します。

仕切り価格とは

仕切り価格とは、生産者(メーカー)から卸売業者へ商品を販売する(B2B取引)際の商品価格のことです(例:10,000円の商品定価に対して、生産者から卸に5,000円で販売された場合、仕切り価格は5,000円)。仕切り価格は「仕切り値」、「下代(げだい)」、「ネット金額」と呼ばれる場合もあります。

仕切り価格と同じ意味で使われる下代は、上代(じょうだい)とセットで使われる流通上のビジネス用語です。上代は、一般の消費者への販売価格を指し、基本的には消費税を含みません。対して下代は小売業者が商品を仕入れる際の価格のことを指しています。

また、仕切り価格と同じ意味で使われるネット金額は、消費税や諸経費などを含まない価格を意味します。これに対し、諸経費等を含む価格はグロス金額と呼ばれます。

仕切り価格、下代、ネット金額はほぼ同じ意味で使われますが、業界や取引企業によって少しずつ意味が異なる場合があります。初めての業界や取引でこれらの用語が使用されている場合は、詳細を確認して認識にずれが生じないように注意しましょう。

仕切り価格とその他の価格の違い

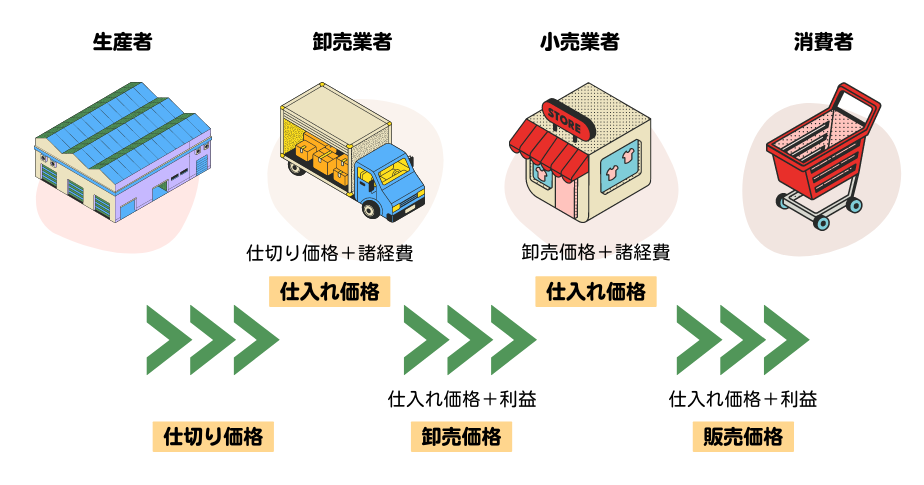

消費者の元へ商品が届けられるまでには、生産者→卸売業者→小売業者というようにいくつかの業者を経由し、各業者の利益分が商品代金に上乗せされます。

ここで、それぞれの流通過程における価格と仕切り価格の違いを解説します。

原価(仕入れ価格)と仕切り価格の違い

原価(売上原価)とは、卸業者や小売業者が、自身の販売する価格から利益を差し引いた価格で、「仕入れ価格」とも呼ばれます。商品を仕入れる際に発生した商品代金である仕切り価格に加え、送料などの諸経費も含まれます。

卸売業者が生産者から仕入れる際に発生した商品価格が「仕切り価格」。その価格に送料など諸経費を加えた価格が「仕入れ価格」となります。

例えば、生産者が仕切り価格1,000円で商品を販売したとします。卸売業者が商品を入手するまでに、送料など諸経費が100円かかったとすると、1,100円が売上原価・仕入れ価格となります。

納入価格・卸価格と仕切り価格の違い

納入価格とは卸売業者が小売業者に商品を販売する(卸す)際の価格で、「卸価格」や「卸売価格」とも呼ばれます。卸売業者が生産者から商品を仕入れるために発生した費用である仕入れ価格(原価)に利益を上乗せした価格です。これを式にして表すと、以下のようになります。

(仕切り価格+諸経費=仕入れ価格)+卸の利益=卸価格

例えば、卸業者が生産者から仕切り価格1,000円で商品を購入し、諸経費と合わせて1,100円が仕入れ価格になっていた場合、そこに利益400円を上乗せしたとすると、1,500円が納入価格・卸売価格となります。

その後、この商品を小売業者が自社で取り扱うために仕入れる場合、前述の卸価格1,500円と仕入れに伴って発生した諸経費を加えた金額が、小売業者にとって仕入れにかかる総費用です。

一般的な流通経路では上記のように各価格が定義されますが、生産者から直接小売業者へと販売される場合などは、仕切り価格が卸売価格と同義になることもあります。また、メーカーやブランドが消費者に直接販売するビジネスモデルをDtoCと呼びますが、そのような流通経路をたどる場合は、仕切り価格が販売価格となります。業界や流通経路によって用語の定義が異なる場合もあるため、卸売の契約や仕入れの書類作成の際はしっかりと内容を確認するようにしましょう。

定価と仕切り価格の違い

定価とは生産者によって定められた価格のことを指します。生産者から購入する際の仕切り価格は、定価に対して掛け率(%)を掛けた金額です。

生産者によって定価が設定されている場合、小売業者はこの定められた価格で販売することが求められます。身近な例では、書籍・新聞・たばこなどがこれに該当し、小売店は好きに値段をつけられないということです。しかし、それら一部商品を除き独占禁止法では自由競争を妨げる定価は不適切であると考えられ、小売希望価格やオープン価格が採用され、小売業者が自由に価格設定できるようになっています。

また、定価とよく似たものとして、上代があります。上代も生産者によって決められた販売価格のことを指しますが、定価ほどの拘束力はなく、小売店による値下げが可能です。

仕切り価格の計算方法

仕切り価格は販売価格と掛け率を用いて計算します。掛け率とは、販売価格に対する卸売業者に販売する価格の割合で、「掛け率70%」または「7掛け」などと表現されます。

仕切り価格=販売価格×掛け率(%)

例:販売価格 1,000円 掛け率50%(5掛け)の場合

1,000×0.5=500 仕切り価格 500円

掛け率は一律に決まっているわけではなく、取引実績や関係性に応じて調整されたり、業界の相場に沿って設定されたりします。

例えば、販売力のある卸売業者は大量の商品を購入してくれるため、その分少し掛け率を下げることもあるでしょう。対して、新規取引では販売力もわからず信頼関係も築けていないため相場通りの掛け率を設定するなど、取引先の実績や関係性を考慮した調整が行われることはよくあります。

あるいは、在庫をできるだけ減らすために掛け率を通常よりも下げて設定するなど、生産者側の都合に合わせた掛け率の設定が行われることもあります。また一次問屋、二次問屋からの仕入れや、卸を通さず生産者から小売店が直接買い取る形態もあり、仕切り価格もその仕入れ経路に左右されます。

仕切り価格の相場(掛け率)

アパレル業界:5掛け~6掛け

アパレル業界では掛け率50〜60%が一般的です。しかし、インポートブランドは40%〜50%、オリジナル商品などは30〜40%になるなど、商材によっても差があります。

また、シーズンや流行によって商品価値が大きく変わるアパレル業界では、流行中の売り出し品や、逆にシーズン終盤で在庫をできるだけ減らしたい商品など、そのときの状況によって多く卸したい商品の掛け率を低くする場合があります。そのため、同じ商品でもタイミングによって掛け率が異なることがあります。

食品業界:7掛け

食品業界も70%程度の掛け率が一般的と言われますが、加工食品の仕切り値の相場は掛け率60%など、商品の種類によっても相場が変わります。

また、ビールなどオープン価格の導入が進み相場が存在しない商材もあります。オープン価格とは、生産者が希望小売価格などを定めず、小売業者側が自由に価格設定できる制度です。

自動車業界:9掛け

自動車業界では、ディーラーへの掛け率の相場は90%となっています。利益を得にくい掛け率のように思われますが、販売したことによるインセンティブや、利益率の高いオプションなどの販売によって利益を得る仕組みになっています。

家電業界:相場なし

家電業界ではこれまで70%程度の掛け率が相場になっていましたが、オープン価格の導入で相場がない状態です。こういった場合はその都度、商品や取引先に応じて掛け率が設定されます。

このように、業界によっても掛け率の相場はさまざまで、仕入れと販売の差額以外で利益が出る仕組みになっている業界もあります。同じ業界内でも商材やタイミングによって相場が変動するため、商品を仕入れたい場合や、仕入れ商品を決める場合には、業界の相場だけでなく商材や仕入れのタイミングについても調べると良いでしょう。

まとめ

仕切り価格とは、メーカーなど生産者から卸売業者へ商品を販売する際の価格です。仕切り価格は、最終的に消費者へ販売する価格と、業界の相場や取引実績を元にした掛け率によって求められます。流通の起点となる価格である仕切り価格の意味や他の価格との違いをしっかりと理解することで、流通の過程でどのように価格が決まっていくのかも理解でき、ECサイトを開設・運営していく際の価格設定や仕入れの手助けとなるでしょう。

仕切り価格に関するよくある質問

仕切り書とは?

仕切り書とは、納品書や請求書、受領書の役割を持つ書類で、納品する品名や個数、単価や合計金額、納品先などを明記します。受注者が発注者に仕切り書を発行します。決まった形式はありませんが、基本的には、宛先、発行元、品名、数量、単価、消費税、合計金額、発行日などが記載されます。

一次問屋、二次問屋とは?

一次問屋とは、生産者が商品を最初に販売する業者のこと。三菱商事や伊藤忠商事などの総合商社がこれに当たります。二次問屋は一次問屋から仕入れた商品を小売店に販売し、流通させます。

定価、希望小売価格、オープン価格の違いは?

定価とはメーカーによって定められた、拘束力のある販売価格のことです。定価の場合、小売店はメーカーの定めた価格で販売しなければなりません。希望小売価格は、文字通り「この価格で販売してほしい」とメーカーが希望する価格です。あくまで希望ですので、拘束力はありません。オープン価格は、設定されている販売価格はなく、卸値のみが定められています。

文:Miyuki Kakuishi